Поэт Семён Кирсанов. «Жил-был я...»

Стихотворный цикл «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата», песни «У Черного моря» и «

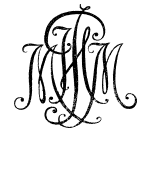

Семён Кирсанов. Фото: Александр Родченко, 1930

Семён Кирсанов. Фото: Александр Родченко, 1930

Солдатская энциклопедия

Немногие знают, что у народного любимца Василия Тёркина есть литературный двойник. В Российской государственной библиотеке хранятся несколько экземпляров карманного формата книжечки под названием — «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата» (Военное издательство Народного комиссариата обороны). Это цикл листовок, написанных рифмованной прозой. Первая из них появилась на фронте в сентябре 1942 года. Характерно, что печатались они на специальной бумаге, пригодной для самокруток. Почитал боец во время привала, закурил, обдумал...

Герой солдату был как родной: «Роста Фома невысокого, карий взгляд, говорит он маленько окая, на вологодский лад... Глаза хитроватые, зубы красивые и усы седоватые, сивые. Козью ножку курит, говорит всерьез, а когда балагурит — то смех до слез». Указывается и семейное положение. Два сына: один — летчик, другой — танкист. Дочь — санитарка в госпитале. Супруга трудится на патронном заводе.

Фома Смыслов — образ собирательный. Мужик компанейский, сметливый, любящий отечество. Именно такой боец имеет моральное право наставлять молодежь. Он возвышает однополчан в собственных глазах: «Русский солдат хоть прост, да лукав». Посмеивается над врагом: «Немец, он молодец против овец, а против молодца сам овца». Чеканит фронтовые заповеди: «Без дисциплины солдат не солдат», «От смелого смерть бежит. Важна смелость, да нужна и умелость». И переходит к практическим советам: «Думаешь, пуля — птица, на живого не садится?.. Достань краску, окрась каску. Если халат белый и чистый, тебя на снегу не заметит фашист».

Страницы некоторых выпусков «Заветного слова Фомы Смыслова, русского бывалого солдата»

Страницы некоторых выпусков «Заветного слова Фомы Смыслова, русского бывалого солдата»

Иногда заводит речь о большой политике: «Я уважаю союзника; знаю, что время наступит — и Англия к делу приступит, американский флот в Европу войска поведет». В пору, когда всю тяжесть фашистской агрессии Страна Советов приняла на себя, простой солдат (явно знакомый с линией своего высшего руководства) даёт Западу кредит доверия. Хотя не забывает подчеркнуть: «Но наши надежды главные — на Красную Армию». А еще, само собой, на «отца народов». По понятным причинам Фома перегибает палку в славословии: «Сталин скажет — светлеет погода, солнце восходит над жизнью народа. Ему я давал присягу: костьми за Сталина лягу!.. Так душевен и так величав — друг Владимира Ильича».

Как и любой боец, герой мечтает о мирной жизни: «Встретят нас с уваженьем. Что разрушено, то достроим. Кто не женат — поженим. Хороши наши русские Маши». А вот история Фомы про нехорошую Машу: «Встретил бабу — не молодую, не старую. Строит глазки, угощает расстегайчиком... Думаю я: откуда столько еды набрала паскуда? А она трещит, балаболит. Говорит, что войною сыта, что зря пропадает ее красота, что я мужик пригожий, на мужа ее похожий». Только наш не промах: с ходу ведет бойкую подругу в штаб, где выясняется: «Мешок-то вроде добром забит, а внутри — динамит. Бабенка-то шпионка!»

Есть искушение охарактеризовать «Заветное слово...» как типичный продукт эпохи с точно выверенной идеологической нагрузкой. Но так можно умничать с позиций сегодняшнего дня. А в военное время это было насущное, как хлеб, печатное слово. Листовки поднимали боевой дух, веселили, внедряли нужные знания. В общем, достойный вклад в творческую копилку лауреата Сталинской премии Семена Кирсанова. Именно он создал эту солдатскую энциклопедию.

Циркач слова

Кажется, что автор — самородок есенинского типа. Рубаха-парень, скорее всего, из деревни. На самом же деле поэт не тот образ, который невольно возникает в воображении после знакомства с его произведением, совсем не похож.

Семен Кирсанов одессит. Родился в 1906 году в семье портного (и сам всю жизнь прекрасно шил). Учился в гимназии, затем на филфаке Института народного образования. Когда в 1924-м Маяковский приехал в Одессу, его ждал на перроне щуплый паренек. Представился членом местного отделения ЛЕФа, уполномоченным встретить высокого гостя. Тот не удержался: «А сколько вам лет?» Как ни странно, они подружились. Вскоре юноша перебрался в Москву, где погрузился в самую гущу литературной жизни. Дружил с четой Брик и Асеевым. Вместе с Маяковским выступал в разных городах страны. Наставник был требователен и подчас язвил: «Вы, Сема, такое г... написали!»

Семён Кирсанов и Николай Асеев. Фото: Александр Родченко, 1931

Семён Кирсанов и Николай Асеев. Фото: Александр Родченко, 1931

Наверное, никто так глубоко не пережил самоубийство Владимира Владимировича, как Семен. В день похорон он «стоял взъерошенный у печки (на таганской квартире, куда привезли тело погибшего. — Прим. Л. Р. ) и так рыдал, прямо как маленький ребенок... совершенно безутешно» (М. К. Розенфельд. Из стенограммы воспоминаний о В. В. Маяковском).

Началось «самостояние». В столице циркача стиха, как его называли, оценили. Одессит блестяще рифмовал, каламбурил, жонглировал словами. Среди коллег ходила эпиграмма: «У Кирсанова три качества — трюкачество, трюкачество и еще раз трюкачество». Со временем он отошел от футуризма и стал «правильным» поэтом. О чем свидетельствуют регулярно выходившие в свет поэмы и сборники: «Стихи в строю», «Пятилетка», «Актив» и т. п.

К счастью, мощный дар не ушел полностью в пафос социализма. Семен Исаакович умел быть задушевным рассказчиком. И увековечил бы свое имя, сочини он один лишь текст песни «У Черного моря» — визитной карточки Леонида Утесова.

Есть море, в котором я плыл и тонул,

Но на берег вытащен, к счастью.

Есть воздух, который я с детства вдохнул

И вдоволь не мог надышаться.

В войну Кирсанов был корреспондентом армейских газет, руководителем выпускавшей «Окна ТАСС» бригады. Газета «Труд» командировала его в 1945 году на Нюрнбергский процесс. Одна из самых известных поэм того времени — «Небо над Родиной», где удивительный набор персонажей: Земля, Небо, Облако, Низкие Обрывки Облаков, Вихрь, Летчик, Мотор. Прямо-таки космический размах. А иногда «космизм» мог быть заключен в хрупкую форму пейзажной зарисовки.

О, грибной дождь, протяни

вниз хрустальную нить,

все кусты ждут — дай ветвям жить,

дай цветам пить.

Приложи к ним световой луч,

миллион линз,

загляни в грунт, в корешки трав,

разгляди жизнь.

Лирик милостью божьей создавал дивные картины: «Как кувшин из белой глины, свет стоит в саду. А в кувшин из белой глины сыплется сирень». Поэт смотрел на мир, будто это первый день творения, а описывал так, будто пришел последний.

Записка от Судьбы

Я дома не был год,

Я не был там сто лет.

Когда ж меня вернул

Железный круг колес —

Записку от судьбы

Нашел я на столе,

Что Золушку мою убил

туберкулез.

Довоенное стихотворение «Нет Золушки» посвящено памяти жены. Клавдия ушла из жизни молодой. Кирсанов не убегал от горьких воспоминаний, наоборот, фиксировал их.

Спешу —

то причесать тебя,

то прядь поправить,

то постель прибрать.

Ах, эта лихорадочная суета у постели больного, когда по большому счету ничем не можешь помочь. Эти бессильные мечты о чуде.

А что я мог?

Пойти в ЦК?

Я был в ЦК.

Звонить в Париж?

Звонил...

Везти в Давос?

О, я б увез.

Не то, что на Давос, до звезд,

Где лечат!

Овдовев, будет много писать о своей, как выражаются врачи, посттравматической реакции. О том, как ходил на балет в Большой и потом долго сидел на холодной скамье у «Метрополя». Как постоянно знобило, и приходили мысли о самоубийстве. Как сводил с ума запах ее духов в шкафу. Как просил встреч во сне. Однажды приснилось: они идут, не разнимая рук, по цветущему лугу, затем по песчаному пляжу. Вдруг она останавливается и приказывает дальше идти только с маленьким сыном. Туда, где жизнь. И больше не горевать так сильно...

Сын поэта Владимир Кирсанов вспоминал: «Смерть мамы была для отца огромной трагедией, потому что он потерял в каком-то смысле ориентир жизни. Моя мать была человеком сильного характера, очень высоких представлений о совести и порядочности. Она, конечно, отца держала в руках и направляла».

От мира сего

Возвышенные натуры нередко являются ценителями земных благ. Кирсанов явно принадлежал к числу таковых. Вновь обратимся к мемуарам сына: «Моя мачеха страдала, что он ей не покупает дорогих украшений, шуб, хотя человек он был довольно богатый. Вместо этого купил ей машину. Эпатаж такого рода... В молодости он считал, что никакой собственности не нужно, за исключением квартиры. А когда получил Сталинскую премию, решил, что нужна дача. Организовал кооператив в Пахре, стал его председателем и самый первый выстроил себе дачу, затратив денег вдесятеро больше, чем все остальные...Он был человеком вполне от мира сего».

Об этой даче бесконечно судачили. Хозяин обустроил ее на западный лад. Немногочисленных гостей поражало все: стеклянные, до самого потолка двери и многоярусная люстра, подаренная самим королем Испании. Огромный камин, ворсистый ковер, обеденный стол из черного дерева. Кирсанов считался фантастическим гурманом. У себя дома он с любовью раскладывал на красных фаянсовых тарелках листья салата и раков. К блюду полагались французский соус и тонкого вкуса вино.

Такого же уровня ждал и от ресторана ЦДЛ, куда регулярно наведывался. «Там всегда боялись его посещений, — рассказывает режиссер Марк Розовский, — потому что когда этот невысокого роста человек в блестящем костюме с очень ярким красным галстуком появлялся в ресторане, он смотрел, кто что ест, а потом требовал меню, потом сам шел на кухню и давал как член правления ЦДЛ указания повару. Это кажется смешным, но я помню, как все дрожали. И он был прав... Он всегда хотел, чтобы хороший вкус был во всем — и в сервировке, и в еде. Это был аристократ».

Вот и всё, что оставил полет

Семена Кирсанова интересовали фигурные стихи: стихотворение «Мой номер» написано в виде канатоходца, фрагмент поэмы «Ночь под Новый век» напечатан в подлиннике в виде новогодней елки. Среди последних стихотворений — трагический «Ад» в форме ромба:

Иду

в аду.

Дороги —

в берлоги,

топи, ущелья

мзды, отмщенья.

Врыты в трясины

по шеи в терцинах,

губы резинно раздвинув,

одни умирают от жажды,

кровью опившись однажды.

Ужасны порезы, раны, увечья,

в трещинах жижица человечья.

Кричат, окалечась, увечные тени:

уймите, зажмите нам кровотеченье,

мы тонем, вопим, в ущельях теснимся,

к вам, на земле, мы приходим и снимся.

Выше, спирально тела их, стеная, несутся,

моля передышки, напрасно, нет, не спасутся.

Огненный ветер любовников кружит и вертит,

по двое слипшись, тщетно они просят о смерти.

За ними! Бросаюсь к их болью пронзенному кругу,

надеясь свою среди них дорогую заметить подругу.

Мелькнула. Она ли? Одна ли? Ее ли полузакрытые веки?

И с кем она, мучась, сплелась и, любя, слепилась навеки?

Франческа? Она? Да Римини? Теперь я узнал: обманула!

К другому, тоскуя, она поцелуем болящим прильнула.

Я вспомнил: он был моим другом, надежным слугою,

он шлейф с кружевами, как паж, носил за тобою.

Я вижу: мы двое в постели, а тайно он между.

Убить? Мы в аду. Оставьте у входа надежду!

О, пытки моей беспощадная ежедневность!

Слежу, осужденный на вечную ревность.

Ревную, лететь обреченный вплотную,

вдыхать их духи, внимать поцелую.

Безжалостный к грешнику ветер

за ними волчком меня вертит

и тащит к их темному ложу,

и трет меня об их кожу,

прикосновенья – ожоги!

Нет обратной дороги

в кружащемся рое.

Ревнуй! Эти двое

наказаны тоже.

Больно, боже!

Мука, мука!

Где ход

назад?

Вот

ад.

Конечно, красивый антураж не заслонял главное — творчество. Поэт переводил Пабло Неруду, Луи Арагона, Назыма Хикмета. Писал глубокие философские стихи, порой с примесью мистицизма, в известной мере повлиявшие на формирование шестидесятников. А в семидесятых страна испытала культурный шок от песни на его стихи «Жил-был — я...» (в оригинале «Строки в скобках»). Она вошла в альбом композитора Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир» и затмила все остальные. Купить альбом было нереально. Огромную роль сыграли не только равноценные по уровню текст и музыка, но и пронзительное исполнение Александра Градского. До сих пор во время своих концертов певец непременно получает заявку на этот шедевр.

Жил-был — я.

(Стоит ли об этом?)

Шторм бил в мол.

(Молод был и мил...)

В порт плыл флот.

(С выигрышным билетом

жил-был я.)

Помнится, что жил.

Зной, дождь, гром.

(Мокрые бульвары...)

Ночь. Свет глаз.

(Локон у плеча...)

Шли всю ночь.

(Листья обрывали...)

«Мы», «ты», «я» нежно лепеча.

Знал соль слез

(Пустоту постели...)

Ночь без сна

(Сердце без тепла) —

гас, как газ, город опустелый.

(Взгляд без глаз, окна без стекла).

Где ж тот снег?

(Как скользили лыжи!)

Где ж тот пляж?

(С золотым песком!)

Где тот лес?

(С шепотом — «поближе».)

Где тот дождь?

(«Вместе, босиком!»)

Встань. Сбрось сон.

(Не смотри, не надо...)

Сон не жизнь.

(Снилось и забыл).

Сон как мох

в древних колоннадах.

(Жил-был я...)

Вспомнилось, что жил.

Четверостишие «Знал соль слез / (Пустоту постели...) / Ночь без сна / (Сердце без тепла)» заставило цензоров забить тревогу. Еще до выхода в свет альбома с композитором состоялся разговор в Доме звукозаписи. «Какая такая постель?! Вы поняли, о чем здесь идет речь?» — спросили его. Секса в СССР не было, но Тухманов понял.

«Я вышел в полном раздрае. Я не знал, что делать... Нашарил в кармане двухкопеечную монету и из уличного автомата набрал номер Кирсанова... "Не хотят — как хотят", — отрезал Кирсанов. По интонации чувствовалось, что он взбешен. Но потом смягчился. Попросил перезвонить через две недели. Созвонились: "Нежилые стены, — буркнул он. — Нежилые стены вместо пустоту постели “. Через год его не стало».

Семён Кирсанов и его фигурное стихотворение «Мой номер»

Семён Кирсанов и его фигурное стихотворение «Мой номер»

Поэт сгорел от рака в 1972 году. С мыслью о собственной смерти никогда не мог смириться, был великий жизнелюб. Хотя отчаянных нот у него немного. Больше грусти.

Жизнь моя, ты прошла,

Ты прошла...

Самолет улетел, но светла

в синеве меловая петля.

Но она расплылась и

плывёт.

Вот и всё, что оставил полет.